Alain Ruscio : « la détestation de l’Algérien est un mauvais service à rendre à la France elle-même »

Entretien réalisé par Mustapha AIT MOUHOUB

Alain Ruscio, historien au long parcours qui s’est particulièrement intéressé aux crimes de la conquête coloniale de l’Algérie, agit en véritable « éveilleur des consciences » sur les crimes commis par le système colonialiste. Dans cet entretien, il tente d’expliquer aux lecteurs algériens les raisons qui font que la mémoire de la colonisation s’invite systématiquement au débat quand les relations entre Alger et Paris passent par des zones de turbulences. Il fait dans cette interview une radioscopie des dérives « algérophobes » dans les médias français et même parmi la classe politique de droite qui ne se gêne pas de courtiser ostentatoirement l’extrême droite pour des raisons électoralistes. Armé du regard de l’historien, Ruscio tente également d’énumérer les raisons qui font que le discours xénophobe et,foncièrement, « algérophobe », voire même islamophobe dominer le débat et alimenter la tendance négationniste des crimes coloniaux qui s’est dégagée à l’aune de la crise diplomatique algéro-française, volontairement entretenue par des pyromanes nostalgiques d’une époque révolue.

Il est admis que les historiens en France, ou du moins une bonne partie de ces derniers, ont produit un nombre important de livres et de films documentaires, dans lesquels ils ont documenté les méfaits de la colonisation et essayé de rétablir la vérité sur la colonisation de l’Algérie. De votre point de vue, quelle explication peut-on donner au fait que ces contenus n’arrivent pas à trouver un chemin parmi l’opinion publique française, fortement influencée, ces derniers temps, par les narratifs négationnistes des malheurs causés par le colonialisme ?

A.Ruscio : La société française est marquée, hélas, par une progression des idées de l’extrême droite. Malheureusement, il y a une forme de négationnisme des crimes coloniaux qui s’est installée, effectivement, au sein de l’extrême droite française, et cela est traditionnel chez cette famille politique depuis Jean-Marie Le Pen, mais également, aujourd’hui, parmi une bonne partie de la droite. Il y a une sorte de volonté d’oublier et même d’aller jusqu’à nier les crimes de l’armée française.

Si les historiens sont obligés, aujourd’hui, de revenir sur ces crimes, ce n’est pas par plaisir. Quand je rédigeais les pages réservées aux moments les plus difficiles de la conquête, je ne le faisais pas par plaisir morbide et ce n’est pas par plaisir de dénoncer l’armée française, entant que telle. Il s’agissait, pour moi, d’une réponse au négationnisme. Les historiens sont obligés de le faire. Je parle des historiens au pluriel, du fait que la totalité des historiens français qui travaillent, aujourd’hui, sérieusement, sur l’histoire de la colonisation de l’Algérie, constatent qu’il y a eu effectivement des crimes.

Oui, il faut mener ce combat, qui n’est pas un combat essentiellement politique, mais un combat qui revêt évidemment des aspects politiques. On ne peut pas faire abstraction du contexte politique de la France. On sait qu’à certains moments deux ministres ont décidé d’attaquer l’Algérie (…). Je crois aussi que la population française, est peut-être sous l’influence de certains lobbies, que j’ai appelé dans un autre livre « Nostalgérie/L’interminable histoire de l’OAS », une sorte de jeu de mots que je n’ai pas, évidemment, inventé sur la nostalgie de l’époque coloniale liée au mot Algérie.

Une partie de la population française a été, en quelque sorte, choquée de constater que finalement les pays colonisés, auxquels, soit disant, on devait apporter les lumières de la civilisation, à savoir la mission civilisatrice de la France, ont rejeté la domination française.

Il y a donc une sorte d’incompréhension qui s’est transformée progressivement, après l’indépendance, en haine contre cette Algérie nouvelle.

(…). Cette partie porte sa détestation sur l’Algérie actuelle et sur une bonne partie de la communauté algérienne installée en France, et hélas, aussi, sur une partie de la population française d’origine algérienne.

Il y a une sorte de clivage très malsain qui est en train de s’instaurer et qui est cultivé d’une façon délibérée par une partie des politiques et des journalistes. Il suffit de regarder CNEWS, qui n’est pas la seule malheureusement et qui pousse ce clivage à son paroxysme, pour s’en rendre compte (…).

Aussi, je rappelle qu’il y a maintenant deux générations de gens d’origine algérienne qui sont nés français et qui sont des citoyens français (…).

C’est pour ça que je m’interroge pourquoi demander aujourd’hui à un jeune qui s’appelle Mohamed ou Bachir de justifier qu’il est français ou à une jeune fille d’origine algérienne qui porte un foulard d’en expliquer les raisons. J’insiste qu’il existe quelque chose de vraiment malsain.

On dirait vraiment qu’une partie des médias et du monde politique cultive ce clivage et en fait un fonds de commerce permanent.

Une partie de la gauche a réagi, fort heureusement, à ces dénonciations, à cette volonté d’alimenter et maintenir ce clivage. Mais, je constate que parfois que ses réponses sont, quand même, timides, timorées et qu’il y a vraiment un besoin d’unifier toutes les forces politiques pour dénoncer ce racisme qui monte dans ce pays (…).

Moi, je me situe, d’une façon qui est bien connue, à gauche de l’échiquier politique. C’est pour cette raison que je souhaite qu’il y ait un peu plus de combativité et de réplique immédiate à chaque manifestation d’’’arabophobie’’ ou d’islamophobie. Evidemment, on peut employer le mot « Algérophobie » et on doit l’intégrer dans le dictionnaire, parce qu’effectivement la détestation de l’Algérie est plus forte encore de la détestation du Maroc ou de la Tunisie par exemple.

Ceci s’explique également par l’histoire. L’indépendance du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie n’ont pas été des indépendances faciles. Il y a eu des massacres également au Maroc et en Tunisie. Je rappelle, pour le cas du Maroc, la fusillade du quartier des carrières centrales à Casablanca en 1952. Et pour le cas de la Tunisie, les massacres du Cap Bon en 1952. Il y a eu, effectivement, des crimes et des protestations…, mais il n’y a pas eu de guerre du Maroc ou de guerre de la Tunisie. Il y a eu au final une sorte d’accord. Je rappelle que l’indépendance du Maroc et de la Tunisie date de 1956 et le fait que le peuple algérien ait déclenché la lutte armée, à ce moment-là, a amené la classe dirigeante française à composer. Il faut voir le processus historique dans sa totalité. Le fait qu’il y a eu une guerre d’indépendance en Algérie, entrainant la venue de centaines de milliers de soldats français, dont une partie a été soit traumatisée, soit décédée, amène une partie des Français à ne pas réfléchir aux causes profondes de ce phénomène et à reporter la détestation sur la population algérienne et sur l’Algérien en général.

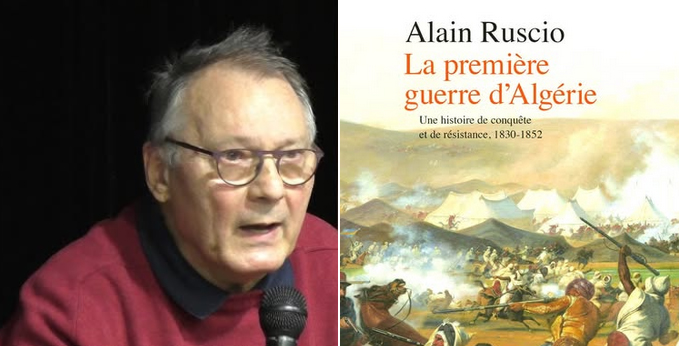

Dans votre récent livre « La première guerre d’Algérie: Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852 », paru en octobre 2024, vous avez approché le processus de pénétration des contingents de l’armée coloniale en Algérie sur les 22 ans qui ont suivi l’occupation d’Alger en 1830. Pouvez-vous expliquer aux lecteurs les spécificités de cette période visée par votre recherche, les résultats obtenus et la nature des crimes commis ?

A.Ruscio : Je constate que pour la période que j’ai étudiée, je rappelle ici le titre de mon livre : « La première guerre d’Algérie, une histoire de conquête et de résistance », dans lequel je m’arrête aux vingt première années de la conquête, et c’est déjà beaucoup. J’ai fait le constat pour la période indiquée qu’il y avait une multitude de razzias, de décapitations et de crimes de l’armée française sur le territoire de l’Algérie et que ce dernier a été littéralement sillonné pendant cette période. Ensuite, bien évidemment, ça a continué, mais, je me suis arrêté au début du second empire. Pendant cette période, il y a eu ce que j’ai appelé dans mon livre, à la suite d’autres observateurs, des colonnes infernales dirigées, par exemple, par celui qui était à l’époque encore général, à savoir Bugeaud (Thomas Robert Bugeaud :1784-1849), mais, également, d’autres qui sont aujourd’hui oubliés, comme Saint Arnaud (Armand Jacques Achille Leroy de Saint-Arnaud), Pélissier (Aimable Jean Jacques Pélissier), Lamoricière (Louis Juchault de Lamoricière)….et de tous ces militaires négriers. Tous ces gens-là ont commis de véritables crimes de guerre. Ce n’est pas par plaisir d’insister d’une manière morbide sur des crimes sanguinaires, mais, plutôt, pour d’écrire et rappeler aux lecteurs, qui voudront bien me lire et aux auditeurs qui voudront bien m’écouter, les faits d’une façon très simple.

L’armée française s’est livrée à de nombreuses razzias sur le territoire algérien et pour une période qui dépasse celle ciblée par mon étude.

La razzia est un phénomène qui est relativement simple à décrire et à comprendre. L’armée française recourait à cette pratique quand des francs-tireurs ou des cavaliers sous la direction de l’Emir Abdelkader harcelaient une colonne de l’expédition militaire coloniale, ou soit parce que tout simplement elle avait besoin de vivre. Cette colonne fondait littéralement sur un village qu’elle pillait de telle façon que quand ses éléments se repliaient, il ne subsistait derrière eux aucune récolte de céréales ou de bétails. Après leur départ, tout aurait été razzié et emporté pour les besoins de cette colonne. Et si par malheur pour ce village, il y avait des signes de résistance ou de protestation, la répression s’abattait immédiatement. J’ajouterai un détail, absolument abominable, mais que j’ai relaté par devoir de vérité. Il est relatif aux viols. Quand des soldats violaient des femmes du village et que les hommes protestaient, on assistait au début d’un carnage terrible.

Tout ça est référencié par les témoignages des officiers eux-mêmes. On retrouve des descriptions extrêmement précises et qui se veulent presque glorieuses de ces razzias, sous la plume de Saint Arnaud, par exemple, qui décrit avec délectation les villages qui brûlaient derrière lui (…). L’une des conséquences des razzias, était la famine de masse, lorsqu’on savait que ces razzias étaient une pratique absolument universelle sur le territoire de l’Algérie.

En histoire, il n’y a jamais une seule cause. Il faut toujours parler de causes multiples et, parfois, de sources différentes. L’une des causes réside dans l’attrait du gain. On retrouve beaucoup dans la prose et les discours des hommes de l’époque, l’idée que l’Algérie était un Eldorado, un pays de cocagne qui était extrêmement riche, absolument mal mis en valeur par les « indigènes », comme on disait à l’époque, mais qui avait un potentiel économique extraordinaire. C’était, donc, l’une des causes…

L’autre cause, résidait effectivement dans cette quête de contrecarrer la domination britannique en méditerranée. C’était pour avoir un point d’appui sur la côté de l’Afrique du Nord. Je rappelle qu’à l’époque, déjà, les Britanniques possédaient Gibraltar, que Malte était une colonie anglaise et que Corfou, au sud de la Grèce, était aussi une ile anglaise. Donc, les Français se disaient qu’ils n’avaient pour eux que Marseille et Toulon et qu’il fallait pourvoir combattre l’hégémonie britannique en Méditerranée, pas forcément militairement, mais économiquement, d’où la conquête d’Alger.

Il y a une autre cause que les gens ont peut-être oubliée. Durant cette période, en Europe en général et en France en particulier, il y avait d’immenses poches de pauvreté et de misères absolues. C’était une période où au sein des familles ouvrières, on ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Il y avait des poches de pauvreté qui avaient été décrites par Victor Hugo…C’est quelque chose d’assez connue (….). Cette misère engendrait des protestations sociales. Je rappelle que c’était la période où il y a eu la révolte des Canuts en France, au cours de laquelle, on érigeait des barricades et parfois, on voyait la réapparition des drapeaux rouges. Il y avait de grandes peurs chez les classes dirigeantes qui se disaient qu’après tout, elles pouvaient détourner cette masse très pauvre et misérable, de manière en quelque sorte, vers l’Afrique, car à l’époque, on disait plus l’Afrique que l’Algérie. C’était une manière de leur promettre une amélioration des conditions de leur vie et, en même temps, de se débarrasser des éléments jugés très tourbillons de la classe ouvrière. Il y a eu, donc, une conjonction de plusieurs causes qui a fait que cette conquête a été pensée dans ce contexte. Je rappelle, quand même, dans mon livre qu’avant 1830, il y avait d’autres projets de conquêtes, en particulier même, vers la fin du XVIIe siècle. Je cite le cas du bombardement d’Alger par l’Amiral Abraham Duquesne. Il y avait, donc, cette volonté française de mettre à genoux ceux qu’on appelait à l’époque les « barbaresques ». Il y avait les projets de Napoléon Bonaparte qui se disait qu’il fallait mettre à la raison la régence d’Alger. Et puis, en 1830, le régime du Roi Charles X est passé à l’acte.

Parmi les crimes les plus spectaculaires et les plus horribles de la conquête, il y a lieu d’évoquer les « enfumades ». On peut en parler au pluriel. Dans mon livre, que j’ai déjà cité, j’en ai recensé trois cas. J’ai retrouvé ces trois cas dans les archives et dans les récits de l’époque. Il y’en a eu sans doute plus, mais malheureusement, on ne peut pas les connaitre aujourd’hui, car, elles n’ont pas été citées dans les archives.

La plus célèbre « enfumade » est celle du Dahra, en 1845. C’est le général Pélissier qui a perpétré ce massacre. Il agissait à l’époque sous les ordres du général Bugeaud. Ce dernier avait ordonné à Pélissier de commettre cette horreur en lui disant : « Enfumez-les comme des renards ». Vous voyez bien que les « indigènes », comme on disait à l’époque, n’étaient même pas considérés comme des êtres humains. Ils étaient perçus comme des animaux qu’on pouvait exterminer sans éprouver aucun remords. « L’enfumage » est une pratique qui renvoie à une sorte de réplique à la résistance d’une tribu. Lorsque des francs-tireurs tirent sur une colonne française, cette dernière se précipitait sur le village. Les habitants allaient se réfugier dans des grottes. C’est une pratique très ancienne chez les habitants algériens. Ils se réfugiaient ainsi dans des grottes pour tenter d’échapper à la répression. Les généraux français, et Pélissier dans le cas du Dahra, ont eu une idée absolument abominable, consistant à amener des fagots devant l’entrée de la grotte et ils allumaient le feu, afin d’éviter à leurs soldats de se mettre en danger. Et ils attendaient jusqu’à que le feu fasse son effet, c’est-à-dire soit que les gens qui se trouvaient à l’intérieur de la grotte soient brûlés vifs ou succombent par asphyxie (…).

Les premiers témoignages sur ces pratiques sont terribles. Je pense au témoignage d’un officier espagnol présent dans l’Etat-major du général Pélissier, qui s’est introduit dans la grotte. Il évoque un spectacle épouvantable de plusieurs centaines de cadavres. Il décrit même des qui étaient encore à la mamelle. Tous les habitants du village sans distinction de sexe ou d’âge y passaient (….). Dans sa description de ce tableau horrible, il a évoqué une odeur pestilentielle. C’est vraiment le summum de la barbarie coloniale. Il ne s’agit pas du seul aspect décrit, mais, je crois que c’est vraiment le plus spectaculaire, qui continue à marquer les esprits après deux siècles de cet horrible évènement.

QLa mémoire de la colonisation de l’Algérie revient à chaque fois que les relations algéro-françaises traversent une crise. Quelles sont les raisons qui expliquent ce constat ?

A.Ruscio : IL y a vraiment deux formes de mémoire. Il y a cette négation trop 1fréquente en France des crimes de colonisation et de ses drames, en particulier le drame de la conquête. Cette façon d’être aveugle, peut-être volontairement, face à des tranches de l’histoire, a entrainé une réplique de la part de la mémoire algérienne. Je comprends très bien que les descendants des Martyrs de l’époque de la conquête et, ensuite, du 8 mai 1945 (…) ainsi que de la Guerre de libération nationale réagissent en conséquence.

La balle est incontestablement dans le camp français ou bien dans le camp officiel, puisqu’une partie du peuple français est informée de ces massacres. Mais, malheureusement, il y a aujourd’hui une sorte d’aveuglement et j’en veux pour exemple, la réaction indigné de Mme Florence PortelliPorbeli(la vice-présidente LR du conseil régional d’Île-de-France) et M. Thomas Sotto (animateur de la chaine RTL), qui étaient en face de Jean-Michel Apathie, qui ont paru surpris (…) qu’on fasse une comparaison entre les crimes de la conquête et des épisodes de la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, Il s’agit de faits historiques qui ont été référenciés depuis très longtemps et je dirai même depuis la conquête.

D’une façon générale, les historiens ne sont pas très favorables aux parallèles entre deux évènements, surtout, lorsqu’ils sont séparés par un siècle ou plus et qu’ils se situent dans des conditions géographiques et historiques différentes. Je ne veux pas rentrer dans la polémique de savoir si les crimes nazis en France et les crimes de l’armée française en Algérie sont comparables. Je ne fais que constater. Mon travail est de constater, d’écrire et de traiter en quelque sorte les détails dans les archives et dans les témoignages….etc.

Les quelques tentatives du président Macron pour faire avancer le dossier de la mémoire, en désignant l’historien Benjamin Stora à la tête de ce dossier, et en reconnaissant quelques cas de disparition ou d’assassinat extra-judiciaire, comme Maurice Audin et Ali Boumendjel, ne semblent pas avoir créé une brèche au sein des institutions françaises pour reconnaitre ouvertement les crimes de la colonisation en Algérie. Qu’est-ce qui empêche l’élite politique qui gouverne actuellement la France d’aller vers cette reconnaissance, susceptible d’ouvrir d’autres perspectives plus heureuses pour les relations entre les deux pays ?

A.Ruscio : Je n’aime pas l’expression « réconciliation des mémoires ». Il y a des mémoires justifiées pour chacun des pays. Il doit y avoir des passerelles, comme il doit y avoir un dialogue. Mais, on ne peut pas réconcilier la mémoire des massacrés du 8 mai 1945 et celle des massacreurs. On ne peut pas réconcilier la mémoire des descendants de des guillotinés avec leurs bourreaux. Il est à rappeler que durant la Guerre de l’indépendance il y a eu 122 patriotes algériens qui ont été guillotinés, comme il y a eu usage généralisé de la torture, de ce qui est appelé « corvée de bois » et des « crevettes de Bigeard ». Donc, on ne peut pas réconcilier cette mémoire avec celle des Algériens martyrisés (….).

C’est pour ça que je n’aime pas l’expression « devoir de mémoire », et je lui préfère l’expression « devoir d’histoire ». Si en quelque sorte, nous avions été formés au métier d’historien, c’est justement pour exercer ce métier, décrire les phénomènes et faire en sorte que ces phénomènes soient connus du plus grand nombre de manière qu’il y ait effectivement une sorte de clairvoyance. Je ne crois pas à la réconciliation des mémoires. Je crois que tant que la France officielle n’aura pas reconnu que la colonisation a été un crime et qu’il y a à l’intérieur de ce crime global des exactions et de véritables drames. Tant que la France officielle ne reconnait pas ça, il n’y aura pas de réconciliation possible, non-pas des mémoires, mais des populations tout simplement.

Il faut bien distinguer, lorsqu’on parle de crimes de la conquête et les différents regards à cette période historique. Pour de nombreux hommes politiques et journalistes français, les crimes passés sont soit oubliés, soit méconnus. Et ceci peut expliquer les réactions complètement outrés de Mme ….et de M. Sotto, au moment des déclarations de M. Jean-Michel Apathie. Toutefois, pour les historiens, il s’agit de choses qui sont déjà connues. Quand j’ai écrit mon livre, je me suis placé dans le sillage des historiens qui furent nos ainés. Je pense, par exemple, à Charles André Julien qui avait écrit, il y a une cinquantaine d’années, une histoire de cette période de l’Algérie. Donc, j’ai, évidemment, enrichi la documentation, parce que, entretemps, il y a eu une ouverture des archives et une nouvelle documentation pour enrichir ce récit. Donc, je ne connais pas aujourd’hui, des historiens qui contestent, d’une part, qu’il y a eu ces évènements et que ces derniers ont été massifs, d’autre part. En effet, dénoncer les enfumades du Dahra est important, mais, il faut admettre que ça n’a pas été un phénomène isolé. C’est la totalité de la conquête qui a été un moment absolument épouvantable et qui a donné naissance à la résistance de l’Emir Abdelkader à l’Ouest et Ahmed Bey à l’Est du pays. Ils furent les figures de proue de la résistance de la population algérienne, soit sous des formes guerrières, soit sous des formes politiques clandestines.

Cette résistance ne s’est jamais éteinte. On peut parler de la fondation de l’Etoile africaine entre les deux guerres, du rôle du PPA et ensuite, du FLN qui a pris l’initiative de l’insurrection armée du 1er Novembre 1954.

Les résistances algériennes, sous des formes différentes, a toujours été présente. Et le grand défaut de l’idéologie française, est de ne pas avoir compris cela et de ne pas l’avoir encore aujourd’hui assimilé.

Il se trouve que j’avais écrit un autre livre, en collaboration avec mon ami historien, Marcel Dorigny, hélas, décédé avant même sa parution sous le titre de : Paris Colonial et anticolonial. Promenades dans la capitale. Une histoire de l’esclavage et de la colonisation».

Nous avons fait un recensement des noms de rues et des places publiques, de statues et des lieux en général dans uniquement la ville de Paris. Nous avons découvert, effectivement, beaucoup de noms qui renvoient à des acteurs de la conquête…A l’époque où le livre a été publié, il y avait encore une avenue qui portait le nom du général Bugeaud. Elle fut débaptisée et je salue, à cette occasion, l’initiative de la ville de Paris. Sur le cas de Bugeaud, il y avait, quand même, une forte résistance. Aujourd’hui, ce dernier est devenu très impopulaire, à juste titre, à cause de ses crimes. Le nom de Bugeaud est associé, heureusement, dans l’imaginaire, du moins de ceux qui le connaissent, aux crimes de la conquête de l’Algérie (…). Cependant, il subsiste encore dans d’autres villes de France, des lieux qui portent le nom de Bugeaud.

A Périgueux, il y a une statue qui porte encore le nom de ce général, mais qui a été commentée par la nouvelle municipalité que je salue au passage. Cette municipalité a mis une plaque pédagogique au pied e la statue, relatant qu’elle avait été l’attitude de Bugeaud en Algérie et ailleurs contre même des populations française, car, il s’était porté férocement aussi contre les révoltes ouvrières. Je ne suis pas pour les débaptisassions systématiques de tous ces lieux, car il y’en a de nombreuse rues et des axes qui célèbrent encore des conquérants, pas seulement de l’Algérie, mais aussi de l’Indochine, du Maroc, de pays africains (…). La liste est extrêmement longue.

Ce qui est grave, de mon point de vue, est qu’on célèbre la mémoire de personnages impliqués dans des évènements plus récents, comme la Guerre de l’indépendance de l’Algérie. Je pense qu’il est autant important de discuter sur les statues qui sont nombreuses qu’il faut œuvrer pour retirer immédiatement la statue de Bigeard, érigée à Toul, car, dans ce cas, il s’agit d’une initiative qui date de 2024.

Continuer, donc, à célébrer celui qui a été un assassin d’Algériens, et je pèse mes mots puisque les « les crevettes de Bigeard » est une chose admise aujourd’hui, comme l’utilisation de la torture qui a été référenciée même par le général Massu. Ce dernier a témoigné que Bigeard avait torturé de ses propres mains. Il s’agit là d’un scandale absolu.

Pour le reste, moi, je suis plutôt pour un travail pédagogique, comme c’est le cas pour la statue de Bugeaud à Périgueux (…).

L’accusation d’antisémitisme est devenue monnaie courante pour contrecarrer en France tout discours qui dénonce les crimes commis à Gaza. En parallèle un discours carrément anti-algérien est prôné même par des ministres de la république. quelle explication donnez-vous à cette situation ?

A.Ruscio : On revient à ma réponse précédente, à savoir qu’il y a un lobby néocolonial qui s’est mis en place (…). Je pense que la France d’aujourd’hui est encore marquée, en particulier, par un aspect de l’idéologie coloniale, consistant à lier la grandeur de la France à ses possessions d’outre-mer (….). Il y a actuellement une sorte de nostalgie à la période coloniale. Il subsiste encore cette idée disant que finalement, durant l’époque où la France faisait flotter son drapeau sur Alger, Dakar, Rabat, Hanoi, Saigon…elle comptait dans le monde. Ainsi, aujourd’hui, cette sensation que cette France est devenue peut-être une puissance secondaire suscite cette nostalgie. Evidemment, il s’agit bien d’une idée complètement fausse qu’on doit aussi combattre.

Fort heureusement, il y a parmi la population française, des gens qui résistent à cette pression et qui ramènent le discours à un niveau raisonnable et plus réfléchi. Je pense, par exemple, au discours de Dominique de Villepin, qui est un peu conservateur en politique, car il est chiraquien de la première heure et un fidèle de la « Chiraquie », mais, sur la question de la Palestine, il a un discours qui est très structuré et charpenté, et qui suscite un grand écho. Ce qui me réconforte encore plus, c’est quand je constate que toute la société française ne croit pas immédiatement à tout ce qui se dit sur la Palestine. Je trouve, pour ma part, que ça relève véritablement du terrorisme intellectuel, et je pèse mes mots, quand on qualifie d’antisémites tous les gens qui critiquent l’Etat d’Israël (….).

Le sionisme est une idéologie de conquêtes de territoires et il s’agit d’une pratique à laquelle je m’oppose (…)

Pour ce qui est de Bruno Retailleau, il est sorti de l’ombre, même s’il avait un poste qui avait une certaine importance. Il n’était pas connu du grand public. Il était président du groupe LR au sénat. Ce part est le successeur de RPR et de l’UMP, enfin, pour le lecteur algérien, c’est un peu la « chiraquie », qu’il a beaucoup trahi. Lorsqu’il y a eu les dernières élections législatives qui ont vu le nouveau Front populaire arriver en tête, le président Macron a systématiquement refusé de faire appel à une personnalité politique du ce front, tout en cherchant les moyens susceptibles de lui faire éviter de faire appel à la gauche. Il a ainsi montré son véritable visage qu’on connait depuis longtemps entant qu’homme politique de droite, sur lequel je ne me suis jamais fait d’illusion. Il a été élu démocratiquement et il n’y a rien à dire sur ça. Il s’agit bien d’un homme de droite qui a fait appel à des gens de droite. Il a fait en particulier à François Bayrou. Ce dernier, pour essayer d’élargir la base de son gouvernement, a fait appel à une personnalité de gauche, avec les guillemets qui s’imposent dans ce cas, à savoir Emmanuel Vals, un homme qui a une longue carrière de reniements derrière lui. Et il a fait appel à un parti, devenu aujourd’hui très minoritaire en Franc, car les LR ont obtenu 6 à 7% des voix aux dernières législatives.

Et pourtant, Beyrou, avec l’aval de Macron, a fait appel à Retailleau, qui s’est vite révélé comme un homme ferme sur ses positions de droite extrême. Il a un discours que Marine Le Pen n’aurait pu reprendre sur la délinquance associée à l’émigration et sur la nécessité de faire plier l’Algérie, puisqu’il emploie des formules de ce type.

A partir du moment qu’un ministre de la République, qui est ministre de l’intérieur, prône un discours assez férocement anti-algérien, il n’est plus surprenant de constater son écho auprès de l’extrême droite et parmi une partie de la droite.

Je rappelle que M. Retailleau, qui veut imposer son orientation à la politique française sur l’Algérie, qu’il est ministre de l’Intérieur. Et je rappelle, aussi, que l’Algérie n’est plus les trois départements français. François Mitterrand avait dit, en novembre 1954, que « la seule négociation est la guerre », et Retailleau dit, quant à lui, que la seule négociation avec l’Algérie est la provocation.

Normalement, Retailleau est responsable de la sécurité intérieure de son pays, à savoir la France, et non-pas de sa politique étrangère. Il a même mis récemment sa démission sur la balance, en disant que si on n’adopte pas sa politique de fermeté contre l’Algérie (bien sûr ce que lui appelle fermeté), et bien il allait démissionner. Qu’il le fasse, car, il n’y aura pas grand monde qui le regrettera (….).

Est-ce qu’il y’a une chance de voir la crise actuelle qui caractérise les relations entre l’Algérie et le France aller dans le sens de l’apaisement ?

A.Ruscio :Je crois que les deux pays sont appelés à s’entendre, malgré tout. Je pense qu’il n’existe pas un pays dans le monde qui soit plus proche de la France que l’Algérie. Ils sont liés par des rapports très anciens. Certes, je n’idéalise pas du tout la période coloniale, mais il y a des liens humains très anciens entre les deux pays. Il y a des milliers de mariages mixtes entre algériens et françaises et algériennes et français. Il y a beaucoup de gens qui franchissent la Méditerranée pour chercher du travail ou pour aller rendre visite à leurs familles. Il y a des centaines de milliers de personnes d’origine algérienne qui sont nées en France et qui sont des citoyens français. Donc, la détestation de l’Algérien est un mauvais service à rendre à la France elle-même. C’est là-dessus qu’il faut justement insister.

Vous interrogez l’historien, ce dernier répond sur le passé et éventuellement il donne une opinion sur le présent, entant que citoyen, mais, concernant le futur, je ne peux vous répondre. Je souhaite, évidemment, que la France échappe à un gouvernement dirigé par Mme Le Pen. Bardella à l’Elysée serait une véritable régression, voire une véritable catastrophe. Ça serait une blessure et même une tache indélébile dans l’histoire de la France ; pays de la Révolution de 1789, qui a connu la commune de Paris, qui a connu les grands philosophes des lumières et qui a connu la résistance antinazie. En ce que me concerne, je ne peux pas imaginer que ce pays accepte que des fascistes, qui agissent masqués, rentrent à l’Elysée et président aux destinées de la France. En tout cas, en ce qui concerne de nombreux français, on va se battre contre cette éventualité et j’espère que la gauche française sera plus intelligente qu’elle l’en est ces temps-ci.

Il y a comme une espèce de fixation sur le dossier de la mémoire en France, surtout après ce qui est arrivé au journaliste de RTL, Jean-Michel Apathie, qui fut suspendu de son poste de travail par son employeur pour avoir rappelé des vérités sur les crimes de la colonisation. A votre avis, est-ce que les choses ne vont pas vers un durcissement envers les voix favorable aux idées de la décolonisation qui tentent de situer la responsabilité historique du système colonialiste dans les crimes coloniaux, comme c’est le cas pour ces voix qui essayent de condamner ce qui se passe à Gaza et qui encourent le risque d’être accusés d’antisémitisme ?

A.Ruscio :Là, aussi, dans un pays qui se proclame comme pays des droits de l’Homme et de la liberté d’expression absolue, on se permet de dire des insanités à longueur d’antennes sur CNEWS ou sur radio Courtoisie ou dans un journal comme « Valeurs actuelles », mais également et souvent dans le Figaro….On peut dépiter des contre-vérités historiques à longueur de temps, mais quand un journaliste, qui n’est pas d’ailleurs un homme de gauche, comme Jean-Michel Apathie, dénonce les crimes de l’armée française, bien sûr, il est mis à pied pour 48 heures et, ensuite, il a eu la dignité de dire, moi, je claque la porte. Il leur a dit : « Si on m’interdit de parler, je pars ».

Il y a également le travail de mon collègue Christophe La Faye, qui vient de publier un travail absolument phénoménal sur ce qu’il a appelé « La Guerre des grottes ». Il s’agit d’une dénonciation avec beaucoup de références prises des archives de l’armée française, même si elles ne sont pas toute ouvertes. Avec beaucoup de référence et de sérieux, La Faye a démontré que la France, pendant la Guerre d’indépendance de l’Algérie, c’est-à-dire récemment, a mené une guerre chimique. Son film documentaire a été déprogrammé. En cette période, on est sur une pente glissante qui s’appelle la censure. Il faut vraiment être vigilent. Je pense que, et sans faire trop dans le « complotisme », qu’un certain nombre de services ministériels ou de lobbies ont pu faire pression sur les responsables des chaines de TV ou sur des décideurs de médias.

Effectivement, il y a quelque chose d’assez pervers. Peut-être, il y a même des directeurs de médias qui ont pris tout seuls l’initiative, croyant aller au-devant des critiques (…).

Une association vient d’être créée pour rassembler les Amis de la Révolution algérienne, comptant de nombreux français. Quelle appréciation faites-vous d’abord de l’action de cette association et est-ce qu’il est possible aujourd’hui pour les amis de la révolution algérienne, encore en vie en France, d’agir pour répandre la vérité sur les crimes du colonialisme sans être inquiétés ?

A.Ruscio :Je demeure convaincu qu’il faut vraiment se battre pour que les Français soient informés. Il faut que les Français sachent qu’il y a eu une guerre chimique pendant la Guerre d’indépendance de l’Algérie. Il faut utiliser tous les moyens pour que faire connaitre l’histoire (…). Il faut travailler avec les mouvements d’éducation populaires, le mouvement associatif.

Pour ma part, depuis la parution de mon livre en 2024, j’ai participé peut-être à une cinquantaine de rencontres autour de cette publication.

A chaque fois que je participe avec des associations d’éducation populaires ou des associations de jeunes migrants, à des activités, je constate qu’il y a un très grand intérêt pour le retour à une histoire véridique. Je ne prétends pas que je suis le seul à la détenir…Je crois que tout ce qui va dans le sens du combat politique pour la connaissance de l’histoire va dans le bon sens et que toutes les associations sont les bienvenues. En ce qui me concerne, je participe à toutes les activités auxquelles on veut bien m’inviter, pour parler de cet épisode tragique de l’histoire.

M.AIT MOUHOUB