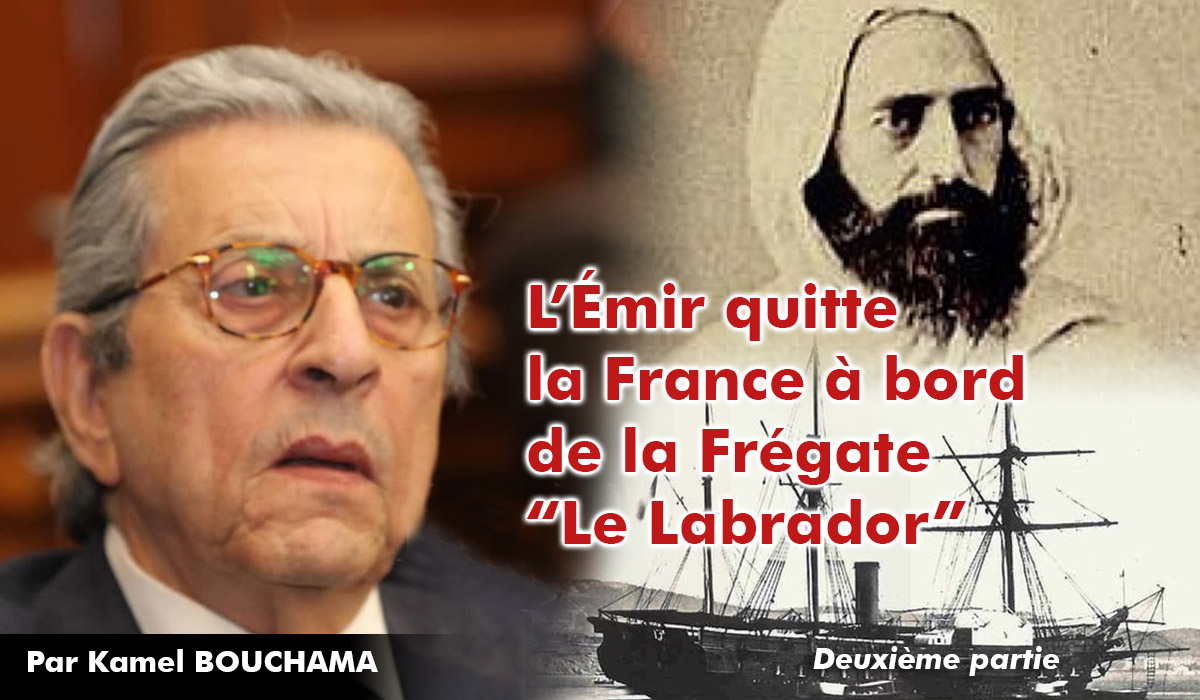

L’Émir quitte la France à bord de la Frégate “Le Labrador”

1853-1883 : 2ème épisode de la vie de L’Émir Abdelkader

Le 07 janvier 1853, l’Émir Abdelkader arrive à Guemelek, un petit port de Bursa (Brousse), à bord de la frégate Le Labrador.

Le 07 janvier 1853, l’Émir Abdelkader arrive à Guemelek, un petit port de Bursa (Brousse), à bord de la frégate Le Labrador.

Un accueil distingué lui est réservé, Le pacha Mokhtar Bey, personnage éminent de la ville, vient l’attendre avec ses beaux chevaux, traînant sa propre calèche et une escorte de cavaliers, faite des officiers de la maison du pacha.

Là, nous rentrons dans la 2ème Etape de la vie de l’Emir, celle qui a duré 30 ans (1853-1883) et celle que j’intitule:

L’Emir Abdelkader L’ultime étape au Levant

Ainsi, vous remarquerez que je fais l’économie sur la courte présence de l’Emir Abdelkader en Turquie, et cela parce que, comme l’écrivait Alexandre Bellemare, dans son ouvrage : «L’Emir partageait sa vie entre la prière, l’étude et l’éducation de ses enfants, visitait les mosquées et les zaouïas, s’occupait des nombreuses victimes de la guerre ou de la politique, qui, après s’être compromises à son service, sont venues chercher un asile auprès de lui… »

Décembre 1855, l’Émir est à Damas

L’Émir Abdelkader est rentré à Damas, avec moins d’une centaine de personnes… Il a trouvé une importante communauté algérienne, installée depuis le XIIe siècle, du temps des croisades.

L’Émir Abdelkader est rentré à Damas, avec moins d’une centaine de personnes… Il a trouvé une importante communauté algérienne, installée depuis le XIIe siècle, du temps des croisades.

• Il devenait le «Pater familias», le protecteur et celui qui pouvait dissiper les incertitudes et les craintes des lendemains.

• Car tous ces Algériens, présents en Bilâd ec-Shâm, gardaient l’espoir vivace de retourner chez eux, armés de courage et d’unité…, cette unité qui manquait hélas en 1830, pour déloger le nouvel occupant de leur pays.

• Et l’Émir restait ce Chef qui allait encore brandir l’emblème de la lutte, parce que plus aguerri. Enfin, l’espoir y était…

Ainsi, l’Émir s’installait à Damas…

Il se caractérisait par une grande ouverture d’esprit d’un éducateur qui médite sur la destinée humaine et le devenir même des civilisations. Ainsi, la «rai’ya», ou les ressortissants algériens, étaient toujours à ses côtés, pour défendre ce que la morale et l’Islam leur imposaient en termes de défense.

Là, a Damas, on va vers l’Émir Abdelkader,

L’Homme de Culture, de Science,

l’Humaniste et le Tolérant…

I. La défense des chrétiens de Damas, en juillet 1860

Ces événements ont ennobli l’Émir et honoré la communauté algérienne qui, sur le chemin de leurs ancêtres de Hattin, aux côtés de Saladin, allaient marquer encore une fois l’Histoire du monde, en cette fin du XIXe siècle.

L’Emir a pris son courage à deux mains pour informer l’opinion sur le danger qu’encourait le pays si les divisions entre les deux communautés allaient en s’amplifiant. Il écrivait à «l’Aigle de Paris», le 10 juin 1860, et il savait où s’adresser, puisqu’il soupçonnait que le problème venait de cette capitale :

«En ce moment, un désordre épouvantable règne parmi les Druzes et les Maronites. Partout le mal a des racines profondes. On se tue et l’on égorge en tous lieux. Dieu veuille que les choses aient une meilleure fin.»

*Juin 1858, création à Paris du 1er journal arabophone, (L’Aigle de Paris). C’était le début de la période dite «libérale» de l’Empire.

Ces événements douloureux ont généré :

1. Des pertes considérables, malheureusement

2. Des positions très honorables de l’Émir Abdelkader

3. La reconnaissance du monde de ce geste humanitaire

L’Émir Abdelkader répétait souvent, en humaniste convaincu, ce précepte marquant de notre Prophète (QSSSL) qui nous recommande :

«Si quelqu’un d’entre vous voit un mal, qu’il intervienne pour le changer ; s’il ne le peut pas, qu’il le condamne par la parole ; s’il ne le peut non plus, qu’il le désapprouve, au moins en son coeur, c’est le moins qu’il puisse accomplir comme acte de foi.»

Ainsi, plus de mille jeunes Algériens, vivant à Damas, défendaient et protégeaient la population chrétienne de ces massacres.

Les historiens racontent :

• On voyait les soldats de l’Émir repousser à coups de crosse les émeutiers déchaînés. Arrivé chez lui, l’Émir s’adressait à la foule :

• On voyait les soldats de l’Émir repousser à coups de crosse les émeutiers déchaînés. Arrivé chez lui, l’Émir s’adressait à la foule :

«Mes frères, votre conduite est impie ! Qu’êtes-vous donc pour vous arroger le droit de tuer des hommes ? A quel degré d’abaissement êtesvous descendus puisque je vois des Musulmans se couvrir du sang des femmes et des enfants ? Dieu a dit : «celui qui a tué un homme a commis un meurtre et il sera regardé comme le meurtrier du genre humain».

• La foule vociférait devant le palais de l’Émir : «Les chrétiens ! Les chrétiens !».

L’Émir debout, imperturbable, stoïque, répliquait avec son courage habituel : «Les chrétiens, tant qu’un seul de ces vaillants soldats qui m’entourent sera debout, vous ne les aurez pas, car ils sont mes hôtes ! »

Et là, le chevalier de la foi, héroïque défenseur de l’Algérie de 1830 et précurseur, déjà en 1860, de cette «Déclaration universelle des droits de l’Homme» de 1948 aux Nations Unies, a fait échouer ce plan en sauvant 15000 chrétiens de cette hécatombe.

Pour cela, j’écrivais dans mon livre : «Les Algériens de Bilâd ec-Shâm» :

«L’Emir a eu, lors des violences contre la minorité chrétienne, une vision politique d’une lucidité et d’une prémonition remarquables. Son acte héroïque avait épargné à l’humanité une nouvelle série de croisades et au Moyen-Orient de sombrer dans une cascade de violences sans fin».

L’Émir répondait à la lettre de Mgr Pavy, successeur de Mgr Dupuch, tout modestement, dans un style très éduqué, très conciliant, apaisant, le style du bon croyant, pour expliquer son intervention au cours de ces massacres de juillet :

«Votre lettre éloquente et votre brillant message me sont bien parvenus. Ce que nous avons fait de bien avec les chrétiens, nous nous devions de le faire, par fidélité à la foi musulmane et pour respecter les droits de l’humanité. Car toutes les créatures sont la famille de Dieu et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à sa famille. …Toutes les religions apportées par les prophètes depuis Adam jusqu’à Mohamed reposent sur deux principes : l’exaltation du Dieu Très-Haut et la compassion pour ses créatures. En dehors de ces deux principes, il n’y a que des ramifications sur lesquelles les divergences sont sans importance. Et la loi de Mohamed (QSSSL) est, parmi toutes les doctrines, celle qui montre le plus d’attachement et donne le plus d’importance au respect de la compassion et de la miséricorde, et à tout ce qui assure la cohésion sociale et nous préserve de la dissension.

«Votre lettre éloquente et votre brillant message me sont bien parvenus. Ce que nous avons fait de bien avec les chrétiens, nous nous devions de le faire, par fidélité à la foi musulmane et pour respecter les droits de l’humanité. Car toutes les créatures sont la famille de Dieu et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à sa famille. …Toutes les religions apportées par les prophètes depuis Adam jusqu’à Mohamed reposent sur deux principes : l’exaltation du Dieu Très-Haut et la compassion pour ses créatures. En dehors de ces deux principes, il n’y a que des ramifications sur lesquelles les divergences sont sans importance. Et la loi de Mohamed (QSSSL) est, parmi toutes les doctrines, celle qui montre le plus d’attachement et donne le plus d’importance au respect de la compassion et de la miséricorde, et à tout ce qui assure la cohésion sociale et nous préserve de la dissension.

Mais d’aucuns disaient, pourquoi l’Émir a-t-il sauvé les chrétiens ?

1 – Parce qu’il était un bon musulman et de plus, c’était son caractère, sa culture, sa formation, plutôt son itinéraire spirituel qui lui conférait cet état de servitude de l’amoureux de Dieu.

2 – Parce qu’il respectait «les droits de l’humanité» (hûquq al Insâniyya).

En effet, l’Émir «ennemi des chrétiens» ?, selon les officiers supérieurs de l’armée française, n’a pas hésité à prendre position parce qu’il avait cette «hauteur de vue sur le problème du pluralisme des religions […] Il la reliait non seulement à sa fidélité aux préceptes de l’Islam, mais aussi à sa volonté de respecter ce qu’il appelait «les droits de l’humanité» (hûquq al Insâniyya). Serait-ce la première utilisation en arabe de l’expression dans son sens moderne ?»

Plus tard, l’archevêque d’Alger, Monseigneur Henri Teissier, affirmera que l’Émir Abdelkader a donné, à la fois, un fondement à la réflexion sur «la tolérance interreligieuse» et un point de départ pour «la problématique des droits de l’homme» dans sa lettre écrite en 1862 à Mgr Antoine Pavy évêque d’Alger.

Quelle grandeur d’âme de l’Émir ! Ceux qui l’ont approché et qui ont été fascinés par ses discours statuaient sur son véritable profil :

Quelle grandeur d’âme de l’Émir ! Ceux qui l’ont approché et qui ont été fascinés par ses discours statuaient sur son véritable profil :

«Un héros romantique, un personnage fascinant, à la fois guerrier redoutable et mystique pacifiste, un homme politique renommé et philosophe, lisant Platon, Aristote, Averroès depuis son adolescence… Voilà le secret d’Abdelkader, si secret il y a ! »

En effet, un mystique pacifiste dont la magnanimité lui a été reconnue par ses ennemis…

En effet, un mystique pacifiste dont la magnanimité lui a été reconnue par ses ennemis…

Le colonel Géry, qui a donné son nom à El Bayadh (Géryville) ne reconnaissait-il pas la magnanimité de l’Émir, et ne se confiait-il pas à Mgr Dupuch, évêque d’Alger, dans ce style qui ne manquait pas de l’exalter directement à cause de son respect pour autrui :

«Nous sommes obligés de cacher, autant que nous le pouvons, ces cho-ses à nos soldats car s’ils le soupçon-naient, jamais ils ne combattraient avec autant d’acharnement» ?

… Et l’Emir a enregistré de très bonnes réactions à son égard,

• Un nombre impressionnant de louanges et de glorifications après cet acte profondément algérien…, en fait un acte humain de celui qui croyait à l’unité transcendante des religions.

• De presque tous les pays du monde, en tout cas des principales puissances, affluait cette reconnaissance de souverains et d’autres hommes d’État, dont «la cravate de commandeur de la Légion d’honneur» de l’Empereur Louis Napoléon III.

• De même que le 28 juillet, M. Outrey, consul de France à Damas, reconnaissait en ces Algériens leur humanisme et leur fidélité à la justice et relatait à M. de Lavalette, Ambassadeur de France à Constantinople, les faits suivants :

«Tous ceux qui ont pu échapper doivent leur salut à l’intervention des Algériens qui ont montré une audace, une énergie et un dévouement pour lesquels on ne peut pas avoir assez d’admiration […] La terreur qu’inspiraient ces Algériens est telle que nulle part ils n’ont eu besoin de [se] servir de leurs armes.

Ils se frayaient un passage à coups de massue et avec un courage incroyable ils n’ont pas cessé pendant tout le désordre et au milieu du carnage de ramener des convois quelquefois de cent ou deux cents individus que les insurgés n’ont jamais osé attaquer.»

Que disent les documents qui n’ont aucun mérite à se complaire dans l’éloge excessif de l’Emir, même s’il a fait plus que son devoir ?

Ces documents laissent entendre, selon mon ami, Soheil El Khaldi, chercheur en Histoire, que «Le parlement hellénique avait souhaité qu’Abdelkader soit le roi de la Grèce.» Cela démontre, s’il en est besoin, la reconnaissance des États pour ses exploits et cette superbe audience dont il a bénéficiée chez tous les peuples du monde.

II- L’Émir bloque l’expédition française

Cette «histoire de chrétiens» – et là, vous remarquerez que je ne dis pas «la défense des chrétiens» – qu’a-t-elle généré sur un autre plan, c’est-à-dire qu’elles ont été ses conséquences sur le plan politique, ou politico-militaire ?

Eh bien, de graves conséquences s’il n’y avait pas la fermeté, l’audace et l’intransigeance de l’Émir Abdelkader !

Car, comme disait Shakespeare :

«Le diable peut citer l’Écriture pour ses besoins»

En clair, les Français ont agencé un plan machiavélique contre la Syrie, en une intervention musclée, à l’image des rois catholiques qui, au Moyen-âge, ont pris comme prétexte la persécution des chrétiens à Jérusalem pour entreprendre leurs croisades. Voyons ce qui s’était passé peu de temps après…, c’est-à-dire en ce 19ème siécle?

En clair, les Français ont agencé un plan machiavélique contre la Syrie, en une intervention musclée, à l’image des rois catholiques qui, au Moyen-âge, ont pris comme prétexte la persécution des chrétiens à Jérusalem pour entreprendre leurs croisades. Voyons ce qui s’était passé peu de temps après…, c’est-à-dire en ce 19ème siécle?

1. Le général Beaufort d’Hautpoul décide d’occuper la côte.

2. Une zone multiconfessionnelle – la province autonome du Mont-Liban est créée le 9 juin 1861, avec à sa tête un gouverneur chrétien arménien, Garabet Artin dit «Daoud Pacha». Mais la réalité est autre, concernant cette intervention «militaire qui se disait à but humanitaire… »

N’est-ce pas que le général, ancien aide de camp du duc d’Aumale, a servi en Algérie jusqu’en 1848 ?

N’était-il pas présent à la prise de la Smala ? L’Émir le connaissait fort bien, en Algérie

– Ce général et sa forte armée, se préparaient bel et bien pour envahir le grand Shâm. Et cela,

l’Histoire écrite par les Français ne l’a jamais dit…, et ne le dira pas !!

– 79 navires de guerre mouillaient dans la rade de Tripoli… L’Émir va à l’encontre de cette expédition expansionniste… Et, au cours d’une explication orageuse…, l’Émir a mis son véto en rencontrant le général à «Qob Elias» (Chtaura)

L’expédition se préparait, pas à pas, dans le cadre d’une stratégie concoctée par les grandes puissances d’alors. Sa préparation ne différait pas de celle destinée à l’Algérie, qui était cependant envisagée, bien avant ce funeste jour du 5 juillet 1830.

L’Émir était ferme : ne pas abdiquer devant le corps expéditionnaire français. Il a même signifié aux Français que s’ils essaieraient d’investir la Syrie, ils auront l’accueil qu’ils mériteraient :

«Maintenant, si vous décidez d’une quelconque aventure contre le Shâm, vous me trouverez devant vous en premier combattant pour défendre ce pays et vous me verrez dans l’obligation de rompre tous mes engagements avec la France, car je retournerai en Algérie pour vous combattre jusqu’à la mort.»

Et de cette position courageuse de l’Emir,

• La colonisation de la Syrie par les Français «a été différée» à plus tard…, (et ce n’est pas du cynisme, lorsqu’on s’exprime ainsi.)

• Les Français savaient attendre. Et, entre-temps, dans cette atmosphère, il devenait tout à fait normal qu’apparaisse, encore une fois, le rôle de l’Émir Abdelkader, de sa progéniture, et surtout des Algériens vivant au Shâm.

• 60 ans après, en 1920, le colonialisme français s’installait officiellement en Syrie qui venait d’être affranchie de l’autorité ottomane qui a duré plus de quatre siècles.

III- L’Emir refuse le trône

Quelle idée des Français ?

L’Émir Abdelkader, roi du Shâm ? Pourquoi pas, se disaient les Français… En effet, Abdelkader est installé à Damas, une ville millénaire qu’il aime bien pour l’avoir choisie au lieu d’Alexandrie, Saint-Jean d’Acre (Akka) ou Istanbul. Il est là, auprès de la tombe de son maître Mohieddine Ibn ‘Arabi. Et donc pourquoi ne serait-il pas le souverain de ce pays ?

Mais les Français ont compté sans l’orgueil de ce combattant qui n’oubliera pas de sitôt que la France «n’a pas été en règle avec lui», en ne respectant pas ses engagements après lui avoir promis maintes choses dont le respect dû à son rang après l’arrêt de la guerre en 1847.

Alors, l’Émir ne pouvait que décliner cette «fameuse» proposition de Napoléon III, le faisant roi de Bilâd ec-Shâm, ou d’une partie du Proche-Orient, qui serait détaché de l’Empire ottoman.

Une réponse claire, mais amère, d’un «roi sans couronne», comme le considéraient les Syriens :

«Mon royaume n’est pas de ce monde ! L’oblitération [al-mahq], la dissimulation de la vice-royauté que Dieu [Malik al-Muluk, Roi des rois] destine à l’être humain véritable ne peut pas s’accommoder d’une royauté mondaine.»

Evidemment, cette réponse n’était pas du goût du général Charles de Beaufort qui représentait l’Empereur devant l’Émir, en tant qu’envoyé spécial d’où son commentaire :

«Ce n’est après tout qu’un Arabe […], sans parler de ce qu’il y aurait de choquant à mettre un musulman à la tête du Liban».

Cet épisode a été restitué par le général dans un rapport du 6 octobre 1860.

Mais, pourquoi l’Émir n’acceptât pas cette offre ?

3. D’abord, en tant qu’Algérien, il ne pouvait souffrir que son pays soit sous l’occupation française et que les Français – indu-occupants dans son pays – viennent lui proposer la «chefferie» d’un autre pays,

4. Il comprenait que cela l’éloignait de l’idéal qu’il caressait depuis son engagement dans le «djihad» en 1832, dans la plaine de Ghriss.

Il comprenait également que les français savaient où mettre les pieds. Parce qu’«il y avait chez eux la volonté de réappropriation du «second» Abdelkader, celui de l’exil, pas celui de la résistance».

5. Et l’Émir se disait, que penseraient les milliers d’émigrés algé-riens ? Que penseraient surtout ces millions de compatriotes, restés dans leur pays, sous l’autorité de chefs étrangers, alors que leur chef est «chef» ailleurs ?

6. Ils penseraient, en effet, que leur Émir a baissé les bras et accepté que ceux qui colonisent son pays, le placent à la tête d’un autre État ! Ils crieraient au scandale à ce moment-là, même plus, à la trahison et… Ils auraient peut-être raison !!

IV- L’Émir et le Canal de Suez

• Là, on reconnait un Émir plein de bon sens…

• Un Émir qui refuse des charges souveraines

• Mais un Émir qui va vers ce qui lui était plus rentable…

• Le Canal de Suez, un projet aussi marquant qu’essentiel pour l’intérêt de la communication, des échanges et du commerce

• Et l’Emir Abdelkader a joué un rôle important dans sa réalisation Écoutons Bruno Etienne qui a beaucoup écrit sur l’Émir :

«Il faut rappeler enfin que la virtuosité religieuse intra et extra-mondaine d’Abdelkader allait se manifester une fois encore avec l’affaire de Suez. Peu nombreux sont ceux qui savent que, sans son appui à Ferdinand de Lesseps, le canal n’aurait jamais été percé. C’est Abdelkader, alors en retraite à Médine et à La Mecque en 1863-1864, qui convainc les autorités religieuses de la région du bénéfice que les peuples arabes tireraient de cet isthme terrestre reliant l’Orient et l’Occident. Certes, Abdelkader, qui est dans sa phase ultime d’illuminations – «Dieu m’a ravi à moi-même», écrit-il – pense aussi à la rencontre de deux spiritualités, mais il comprend l’apport technologique comme un signe de Dieu.»

Pendant l’inauguration du Canal, L’Émir Abdelkader se trouvait en bonne place…

En effet, le 17 novembre 1869, le Khédive Ismaïl Pacha inaugure le Canal en présence de toutes les têtes couronnées d’Europe : l’Émir est aux côtés de l’impératrice Eugénie et la France a mis à sa disposition un croiseur. Abdelkader, «barzakh al-barazikh», «isthme des isthmes», homme-pont, récite le verset 100 de la sourate 23 (les croyants) :

«Les gens de l’isthme sont entre l’ici-bas et l’au-delà. Derrière eux cependant il y a le monde intermédiaire jusqu’au jour où ils seront sauvés.»

V- L’Émir Abdelkader et la Franc-maçonnerie

• L’Émir Abdelkader était très pointilleux en Islam, mais la Science avait dans sa bouche «une signification singulièrement actuelle».

• Religieux mais non fanatique, il disait toujours : «Il est bon d’être moderne !».

L’Émir avait cette liberté d’esprit inimaginable. C’était cela l’Islam chez le commandeur des croyants qui ne restait pas enfermé dans sa tour d’ivoire et qui, contrairement à d’autres philosophes, proclamait la supériorité des modernes sur les anciens. Mohamed Chérif Sahli écrivait, à ce sujet : «La modernité de l’Émir, s’affirmait dans le fait qu’il appréciait hautement l’esprit critique et le défendait contre le principe de l’autorité […] Également, il tendait à stimuler la recherche et l’effort intellectuel à un moment où la culture arabe ne vivait plus que de souvenirs…»

N’était-ce pas cette recherche et cet effort intellectuel qui ont fait que les philosophes d’ailleurs étaient déroutés par le comportement de l’Émir Abdelkader et n’aient pu le comprendre, quand il a défendu les chrétiens de Damas et du Liban… ?

En effet son intervention a été différemment interprétée par certains :

«Les francs-maçons ont vu dans le sauvetage des chré-tiens par Abdelkader une oeuvre maçonnique «drapeau de la tolérance face à l’étendard du Prophète», alors que pour lui c’est une action essentiellement musulmane»

Cependant Bruno Etienne maintient à coups d’arguments, sans pour autant vouloir polémiquer :

«Abdelkader avait évolué vers un cosmopolitisme musulman qui lui faisait négliger sa patrie provinciale (l’Algérie) au profit d’un Dâr al-Islâm, régénéré par l’apport occidental. Cette thèse est défendable lorsque l’on étudie la pensée de l’Émir, ses écrits de maturité et sa vie à Damas près de la tombe de son maître Ibn ‘Arabî».

Evidemment , c’est le point de vue d’un écrivain penseur.

Et à Nous de mesurer à quel point le contexte a changé depuis l’époque d’Abdelkader, dans tous les domaines, essentiellement dans les domaines politiques et spirituels… Il faut, comme le soutenait Bruno Etienne : «Nous replacer dans le contexte de l’époque et nous admettrons qu’Abdelkader a pu partager l’idéal maçonnique d’alors sans renier sa foi musulmane».

Ainsi, les historiens se demandent :

– L’Émir a-t-il vraiment fait partie de la Franc-maçonnerie ? Les uns sont affirmatifs, les autres sont septiques. Mais, il est certain qu’après le massacre des chrétiens de Damas, la Franc-maçonnerie, voulant profiter de la situation, s’est adjointe au concert de félicitations et de remerciements qui fusaient de toute part à l’égard de l’Émir.

– Ainsi le «Grand Orient de France» (GODF), s’est empressé de demander à deux de ses loges parisiennes : la loge «Henri IV» et la loge «La sincère amitié» de correspondre avec l’Émir Abdelkader.

– Et, dans les 2 lettres, envoyées en 1860, on sentait une certaine récupération du geste de l’Émir comme «émanant d’un prétendu idéal maçonnique».

– Mais l’Émir, répond par une lettre de courtoisie et demande des éclaircissements au sujet de la Maçonnerie… Il se renseigne sur ce mouvement qu’il conçoit – certainement pas à tort – comme une «tariqa» spirituelle des occidentaux, écrivait Jean-Laurent Turbet.

De là, il y a eu des échanges de correspondances

• Après la demande d’éclaircissements de l’Émir, le Grand Orient de France, l’implique à adhérer à la Maçonnerie avec une allusion «à L’initiation qui vous sera conférée», comme si le fait de demander des éclaircissements impliquait son plein accord à rejoindre le mouvement.

• Ainsi, l’Émir devait répondre à 5 questions…

• Voyons sa réponse à la dernière question :

Q : «Comment comprenez-vous la réalisation de la tolérance et de la fraternité ?»

R : «Quant à la tolérance pour la pratiquer, il ne faut pas combattre le partisan d’une religion et le forcer à l’abandonner par le sabre, par la force. Toutes les Lois divines sont d’accord sur ce point, que ce soit la loi musulmane ou les autres. »

A la suite de ces échanges épistolaires entre l’Émir et la loge Henri IV, celle-ci voulant forcer la nature des choses, déclare la cérémonie d’Initiation d’Abdelkader à la Maçonnerie, alors qu’il se trouvait dans les lieux saints de l’Islam, se consacrant à l’oraison du Nom Suprême «Allah» avec son maître Darqawi Mohamed El-Fassi.

Les responsables maçonniques sont déçus par l’absence de l’Émir à la cérémonie. L’un d’eux profère même des propos ra-cistes à son égard : «Les notions de droit, de justice, d’égalité, de réciprocité et même de fraternité sont encore obscures dans l’esprit de l’homme qu’on proclame peut-être avec raison le premier de sa race.»

Voici quelqu’un qui, franchement, ne connait rien des valeurs de l’Emir…!!

• Mais pour ce qui est des développements concernant l’adhésion ou la non adhésion de l’Émir, tout est expliqué dans mon livre : Les Algériens de Bhilâd Ec-Shâm »

• . Enfin, ce que nous pouvons dire est que l’Émir en tant qu’homme ouvert sur le dialogue, a eu effectivement des contacts avec la Franc-maçonnerie pour la simple raison qu’il comptait sur un «Mouvement ou une Association très forte, ayant des ramifications et des entrées de faveur auprès des souverains et présidents du monde pour être un plus dans la participation au règlement du conflit de son pays, l’Algérie .»

• Mais il a vite déchanté, après qu’il s’est rendu compte, peu de temps après, que la Franc-maçonnerie souhaitait utiliser son prestige unique-ment pour se développer en Orient. Ainsi, il a cessé tout contact en 1865 et signifié sa rupture définitive au Grand Orient de France.

• Une remarque : 4 de ses enfants, ainsi que son petit-fils l’Émir Saïd ont bel et bien adhéré à la Franc-maçonnerie.

VI- La conviction de l’Émir dans la bonne voie :

celle de l’humaniste dans la vérité.

Excepté cet aspect, de la Franc-maçonnerie qui n’est pas encore clair dans l’esprit de tous, nous pouvons conclure par une autre citation de l’Émir qui traduit la conviction de l’homme vis-à-vis de la bonne voie…, celle de la vérité :

«Si venait me trouver celui qui veut connaître la voie de la vérité, pourvu qu’il comprenne ma langue d’une façon parfaite, je le conduirais sans peine jusqu’à la voie de la vérité, non en le poussant à adopter mes idées, mais en faisant simplement apparaître la vérité à ses yeux de telle sorte qu’il ne puisse pas ne pas la reconnaître.»

Ainsi, l’Émir, a été une sérieuse référence historique. Il était «un pont entre l’Orient et l’Occident, dont la guidance est plus pertinente que jamais». Il était également :

«le précurseur du dialogue interreligieux et du refus du clash des civilisations», selon Bruno Etienne.

N’avait-il pas établit un statut pour les prisonniers ? Oui, il l’a fait 100 ans avant la Convention des droits de l’Homme de Genève !

Et Il menaçait de sanctions sévères celui qui violerait les règles de défense des prisonniers.. De cela, Loïc Barrière écrira dans le «Roman d’Abdelkader» ce qui suit :

«Lors de ses années de guerre, il s’est efforcé de bien traiter les prisonniers. Il a rédigé une charte en ce sens dès 1837. Sa mère, l’une des rares femmes algériennes à savoir lire et écrire, s’assurait personnellement qu’ils étaient bien nourris. L’Emir est allé jusqu’à proposer au premier évêque d’Alger, Monseigneur Dupuch, d’envoyer un prêtre dans sa Smala, à la condition qu’il ne communique pas la position du campement à l’armée… »

Cependant, ce qu’il y a lieu d’ajouter dans la déclaration de Loïc Barrière, c’est ce passage non moins significatif qui décrit l’Emir Abdelkader, dans toute sa noblesse, dans son humanisme, dans son esprit de tolérance et sa grandeur d’âme :

« En refusant d’exécuter les captifs, contrairement aux usages de l’époque, l’Emir Abd el-Kader a bousculé les certitudes des généraux français. Ces derniers craignaient que sa mansuétude ne le rende populaire auprès de la troupe. Une poignée de soldats français a d’ailleurs déserté pour le rejoindre.»

…Et, de cela, bien sûr, aucune allusion, aucun mot, dans les tablettes de l’Histoire de France.

à suivre…